近年、歯科医院の倒産・廃業件数が急増していることをご存じでしょうか?

帝国データバンクによると、2024年1月〜10月の倒産・休廃業は126件と、前年同期比で約1.8倍。過去最多ペースとなっています。

参考:帝国データバンク 「歯科医院」の倒産・休廃業解散動向(2024年1-10月)

本記事では、なぜ歯科医院の閉院が相次いでいるのか、その理由を4つの観点からわかりやすく解説します。

1. 高齢化と後継者不在が深刻化

近年、歯科医院の廃業が増加していますが、その背景には「院長の高齢化」と「後継者の不在」という、業界全体に共通する大きな課題です。

特に目立つのが、自宅併設型の歯科医院や、院長とその配偶者だけで運営しているような家族経営の小規模医院です。

こうした医院では、子どもが歯科医師の道を選ばず、後を継ぐ人がいないケースが多く見られます。

また、親しい知人や周囲に医院を譲渡できる人が見つからないという状況も珍しくありません。

歯科医院経営者の平均年齢が60際を超え高齢化は年々進んでおり、休廃業時の代表者の平均年齢は約69歳に達しています。

多くの歯科医師が70歳近くまで現役で診療を続けていますが、後継者がいないままタイミングを逃し、結果としてそのまま廃業に至るというパターンが増加しています。

2. 人材不足で人が集まらない

近年、歯科医院では人材不足が深刻化し、歯科衛生士や歯科医師の求人を出しても「応募が来ない」「来てもすぐ辞める」というお話は、院長先生からよくご相談を受けます。

歯科医師は全体の登録者数は増加傾向ですが、若手の歯科医師は減少傾向にあります。

これは私立歯学部の定員割れや、歯科医師国家試験の合格者数を抑えていることが影響しています。

新卒歯科医師の供給が限られる中、都市部や医療法人に人気が集中し、地方や個人経営の医院には人が集まりにくい状況です。

また、歯科衛生士については、新卒の3年以内離職率が高く、さらに結婚や出産を機に退職し、そのまま復職しない「潜在歯科衛生士」が15万人以上いるとされています。

生活の変化に対応した働き方ができる医院が少なく、現場復帰のハードルは依然として高いのが実情です。

さらに、衛生士の求人倍率は20倍を超えるケースもあるなど、求人市場は完全な「買い手市場」。応募される側=医院の魅力や労働環境が問われる時代です。

そしてこの人材不足は、単に業務がまわらないだけでなく、診療の継続自体を困難にし、最終的には閉院・廃業へとつながる深刻な経営リスクでもあります。

3. 過当競争と患者数の減少

全国には約6万8千軒以上の歯科医院があり、その数はコンビニよりも多くなっています。

中でも都市部では歯科医院の新規開業が相次ぎ、供給過剰の状態となっており、限られた患者を奪い合う激しい競争が日常化しています。

一方で、日本全体では少子化・高齢化の影響により人口は減少傾向にあり、歯科を受診する患者数も長期的に減っています。

特に小児の虫歯は予防意識の向上やフッ化物の普及により減少しており、以前のように自然に患者が増える状況ではなくなっています。

4. 設備投資や制度対応の負担

2023年以降、マイナ保険証対応やオンライン資格確認の義務化が進み、歯科医院においてもデジタル機器の導入が避けられない状況となりました。

特にベテラン院長にとっては、こうしたIT関連機器の導入だけでなく、その操作を習得すること自体が大きなハードルです。

「もうついていけない」と、閉院や売却を選択するきっかけになったというご相談も当時、本当に多くありました。

加えて、レセプト業務で使用しているパソコンやサーバーが老朽化している医院では、更新のタイミングで200~300万円を超える設備投資が発生します。

単なるソフトの更新では済まず、使用年数次第では周辺機器も含めた大規模な入れ替えの提案を受け、費用が膨らむことで院長が困惑する場面も見受けられます。

さらに近年は、歯科用材料費や人件費の高騰といった外的要因も、経営を大きく圧迫しています。

売上が大きく伸びない中で支出だけが増え、収益構造が悪化していく――そうした状況に耐えきれず、閉院を決断する院長も増加傾向にあります。

5. 過剰な投資や分院展開による経営悪化

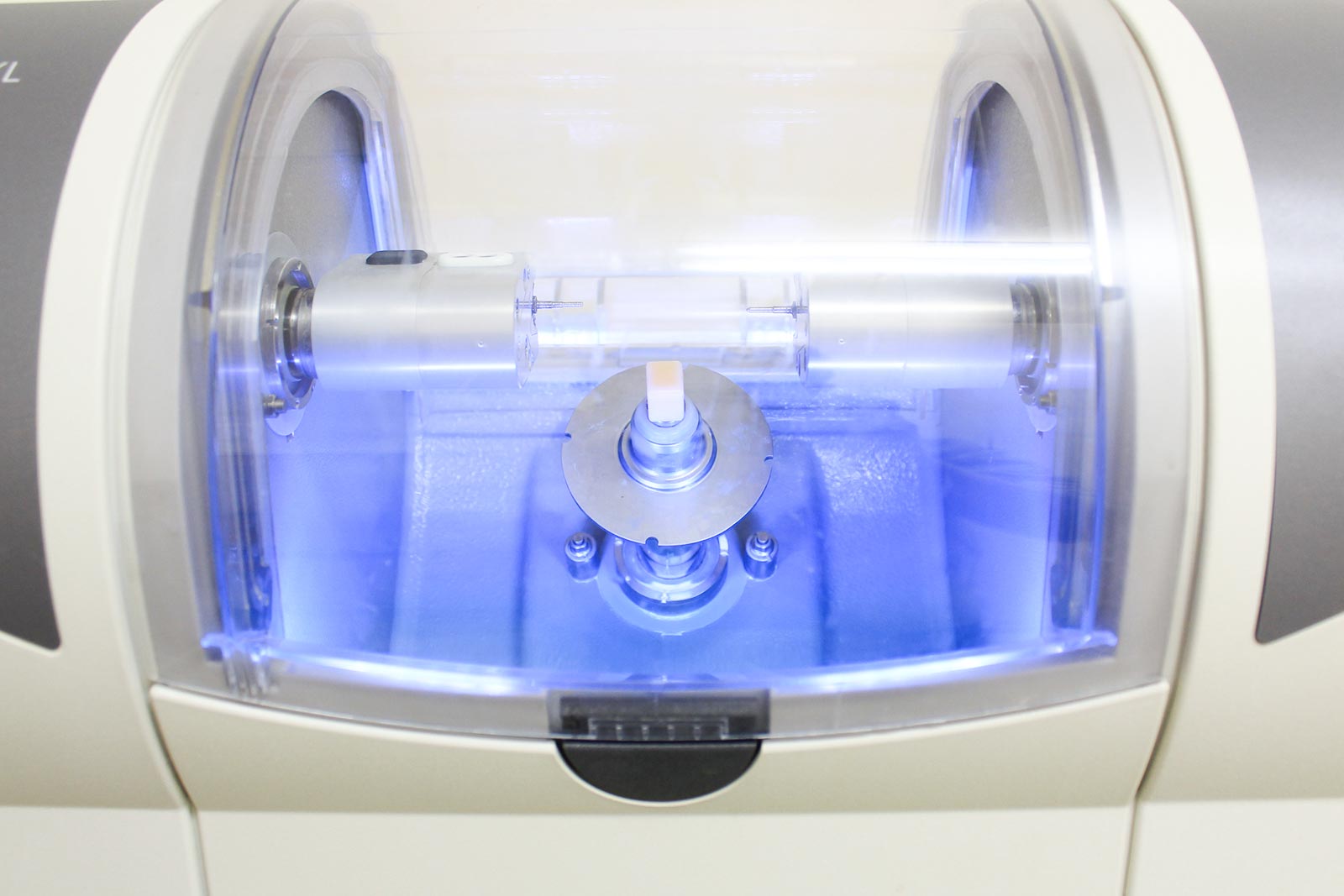

一部の歯科医院では、他医院との差別化で、内装をおしゃれ・高級感のあるものにしたり、最新のCAD/CAM機器やCTスキャナを積極的に導入したりする動きがあります。

こうした設備は患者さんにとって魅力的に映る反面、地域の競合状況や需要と釣り合っていなければ、経営にとっては大きな負担です。

とくに保険診療が中心の地域では、自費診療をあてにした高額な設備投資が実を結ばず、機器の導入費や維持費、借入の返済などが経営を圧迫していきます。

また、若い歯科医師の中には、大学時代の同級生や先輩・後輩といったつながりを活かし、スタッフを比較的集めやすいく、分院を開設する際にも人手の面で有利に動けます。

しかし、開業する地域の人口動態や競合状況、診療内容の方針などをしっかり見極めずに分院を増やすと、思うように患者数が伸びず、収入が追いつかない「自転車操業」に陥ります。

逆に、分院の数だけを先に増やして、人材の確保が追いつかず、現場が回らなくなるというパターンもあります。

十分なスタッフがいないことで患者の対応が後手にまわり、集患力が落ちてしまうケースです。

それでも家賃・人件費・リース代などの固定費は毎月かかり続け、経営に重くのしかかります。

このように、過剰な設備投資や無理な分院展開を行った結果、最終的に閉院や倒産に追い込まれてしまう歯科医院が後を絶ちません。

まとめ 閉院・倒産・廃業が増えている理由

- 歯科医師の高齢化が進み、後継者が見つからないまま引退

- スタッフの人手不足は地域によって深刻で継続が困難

- 医院が集中している地域は競争に勝てず、廃院

- 設備投資や制度対応の負担が経営を圧迫し撤退

- 過剰な投資や分院展開で資金繰りが悪化し経営悪化で閉院

これらの要因は単独ではなく、複数が同時に重なることで「もう続けられない」という判断につながることが多いのです。

今後もこの流れは急には変わらず、しばらくは歯科業界における「淘汰の波」が続くでしょう。

閉院・引退を迷われている院長先生へ

歯科医院の運営に限界を感じている院長先生にとっては、体力や資金に余裕があるうちに、早めに撤退を検討するのも一つの選択肢かもしれません。

閉院後も、まだ働く意欲や体力がある場合は、週に数回だけ非常勤としてゆったり勤務する方法もあります。

空いた時間は、スポーツクラブに通ったり、若いころの趣味を再び楽しんだりと、無理のない働き方を選ぶことで、心にも身体にもゆとりのある生活を送ることができます。

当社は、後継者不在でお悩みの先生に対して、譲渡・継承先をお探しする歯科医院売買の仲介会社です。どうぞ、お気軽にご相談・お問合せください!

関連記事

![バートンオフィス株式会社[先生の意思を引き継ぐお手伝いをご一緒に]](/img/barton-logo.svg)